こんにちはぽにょんです。

太陽の南中高度。季節によってかなり変わるんだよね。

これ、公式でさっと出すことができるんだけど…

夏至の太陽の南中高度=90°-(緯度-23.4°)

冬至の太陽の南中高度=90°-(緯度+23.4°)

春分・秋分の太陽の南中高度=90°-緯度

なんでこんな式になるんだろう?

日本の緯度を北緯35°として、地球に補助線をひきながら、角度を求めてみよう!

夏至・冬至の太陽の南中高度

まずはこの動画をチェック!夏至・冬至がそもそもどの位置なのか確認してね。

日本はわりと縦長だから、観測点によって緯度に違いが出るんだけど、今回は北緯35°として計算してみよう。

異なる観測点でも(緯度が変わっても)同じように求めることができるからね。

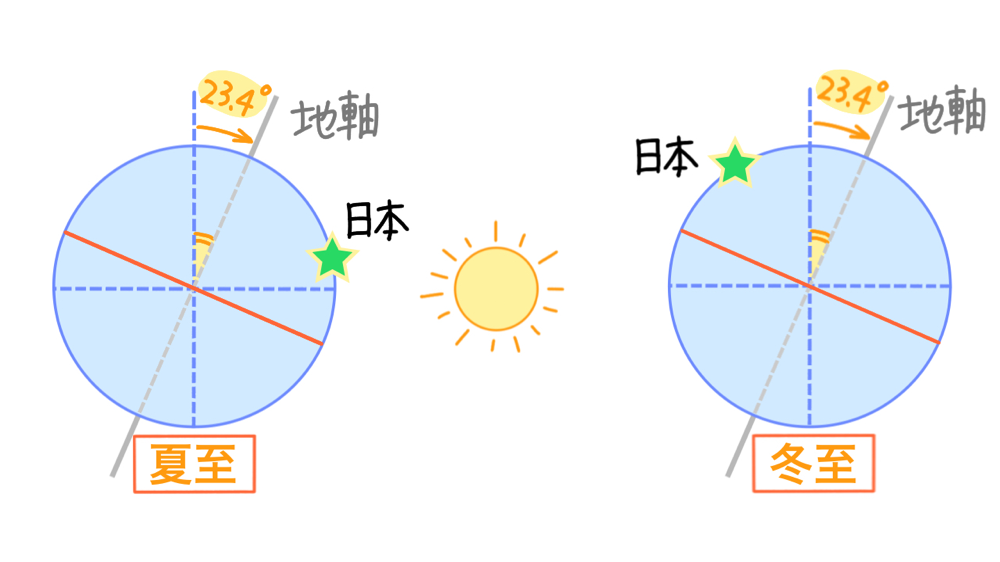

図の左側が夏至。日本がある北半球が太陽に近づいてるから夏って判断ができる。

図の右側が冬至。日本がある北半球が太陽から遠ざかってるから冬って判断ができるね。

地球に上下の線をひく。(青の点線)

そして地軸が23.4°傾いている。

で、地軸との垂線を横にひいてみる。(赤線)

この線は赤道を地球の中で直線にした…みたいな線だと思ってね。

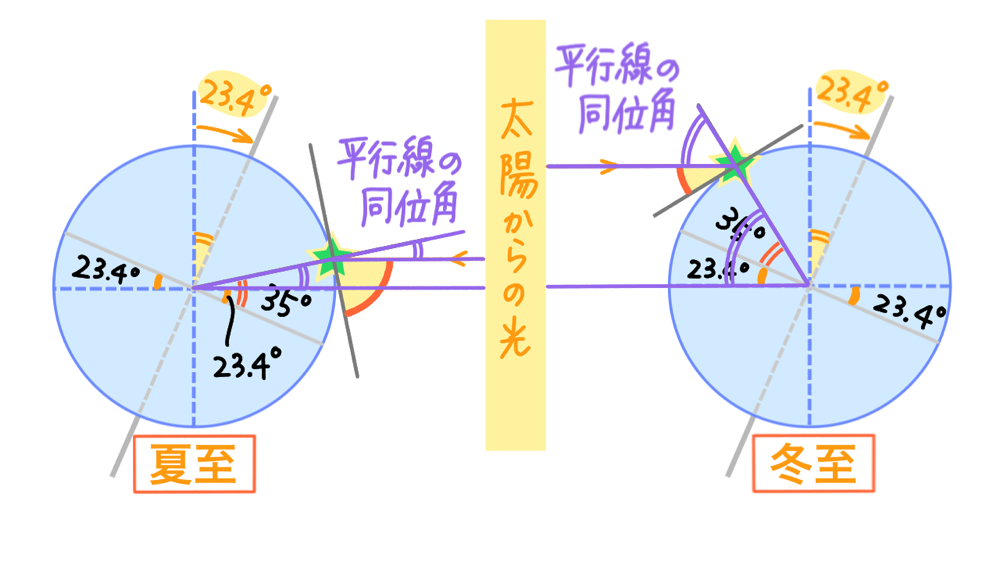

いま求めたいのは日本で…日本の緯度はおよそ北緯35°。

赤道(の直線バージョン)の線から北側に、ここの角度が35°です。

この場所から円の接線になるように、地平線をひく。

太陽の光は、地球を十字に引いた赤の横線と平行に入ってくるよ。(これ大事)

太陽の南中高度は赤と黄色で示した部分。数字を出してみよう。

地球を十字に分けた青の点線。ここからグレーの線で表した地軸の垂線まで、ここも23.4°傾いてるから、それぞれ記入しておくよ。

太陽の南中高度を一気に出すのはちょっと大変なんだけど、その近く、紫色で表した角度なら今すぐ出せそう。

平行線の同位角は同じ。という性質を使うよ。(急に数学)

左側、夏至の方は緯度の35°から23.4°を引き算すると、求められる!

右側、冬至の方は緯度の35°から23.4°を足し算すると、求められる!

そこがわかればもう簡単。

90°からそれぞれを引き算すれば、どちらも南中高度を求めることができる!

式をまとめてみるとこんな感じ。

夏至の太陽の南中高度=90°-(緯度-23.4°)

冬至の太陽の南中高度=90°-(緯度+23.4°)

この公式の

・かっこの意味

・地軸の傾きを足すのか引くのか

の、意味が分かったと思う。(どうかな?)

そして、春分と秋分。ここは地軸の傾きが関係ない場所。

(動画内で地軸の傾きが関係ないことを確認しています)

そのまま90°から緯度をひくだけで大丈夫。

ぜひ自分で同じように図をかいて確かめてみてね。

ちょっと悩むんだけど、知っておくといろんなことに応用できるかも。

またね~!